在追求品質生活的時代,窗簾早已超越單純的遮光工具,成為家居空間中材質、紋理與功能深度融合的藝術載體。從環保材質的革新到智能科技的滲透,從傳統工藝的傳承到現代美學的重構,窗簾行業正經歷一場靜默的變革。這場變革不僅重塑著人們的居住體驗,更折射出當代社會對健康、環保與個性化的深層訴求。

一、材質革命:從自然饋贈到科技賦能

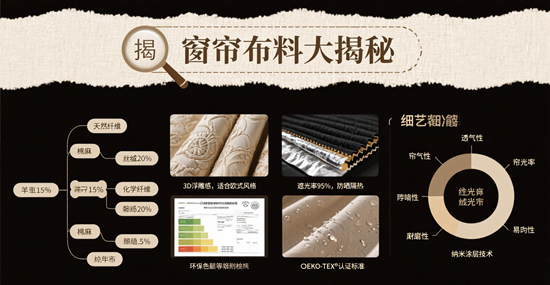

窗簾材質的進化史,是一部人類對自然資源的開發史與科技文明的融合史。2025年,環保材料的應用已突破概念階段,形成完整的產業閉環。如魚得水推出的春眠系列深睡簾,采用銀離子與二氧化鈦復合涂層,在實現99%抗菌率的同時,將甲醛分解效率提升至93.4%。這種將天然礦物與納米技術結合的創新,既保留了棉麻的透氣性,又賦予其醫療級的環境凈化能力。

再生材料領域同樣取得突破性進展。某品牌利用回收塑料瓶制成的再生聚酯纖維,通過三維螺旋編織技術,使窗簾垂感提升30%,同時減少80%的碳足跡。更值得關注的是竹纖維的產業化應用,這種快速生長的環保材料,在亨特窗飾與清華大學合作研發的納米涂層技術加持下,實現防水防污與抗菌防螨的雙重功效,成為高端定制市場的寵兒。

傳統材質并未退出歷史舞臺,而是通過科技賦能獲得新生。某企業開發的亞麻混紡面料,通過生物酶處理技術,使原本易皺的亞麻纖維具備記憶形態功能,經50次水洗后仍能保持95%的原始垂感。這種將自然材質與化學工程結合的創新,印證了傳統與現代的共生可能。

二、紋理密碼:從視覺美學到功能重構

窗簾紋理的設計已突破裝飾范疇,成為實現功能優化的關鍵載體。2025年壓皺工藝的復興便是典型例證,某品牌推出的日式壓皺窗簾,通過高溫定型技術使滌棉麻紗線形成0.3毫米精度的立體褶皺,在創造莫蘭迪色系美學的同時,實現三層黑絲遮光結構,將傳統工藝與現代科技完美融合。

功能性紋理的開發更具革命性。某實驗室研發的仿生蜂窩結構面料,通過激光雕刻在滌綸基布上形成六邊形微孔陣列,這種結構使窗簾具備單向透氣功能——白天允許空氣流通的同時阻擋95%的紫外線,夜晚則自動閉合形成隔音屏障。實驗數據顯示,該面料可使50分貝噪音降至37分貝,比傳統窗簾提升40%的隔音效果。

智能紋理的出現更顛覆傳統認知。某品牌開發的溫感變色面料,通過嵌入微膠囊染料,使窗簾顏色隨溫度變化產生漸變效果。當室內溫度超過28℃時,面料自動呈現冷色調;低于18℃時轉為暖色系。這種將視覺美學與環境感知結合的創新,使窗簾成為會"思考"的空間調節器。

三、功能進化:從單一遮蔽到空間革命

窗簾功能的升級正在重塑空間定義。2025年智能窗簾市場占有率突破15%,其核心不僅是電機的小型化,更是系統集成能力的飛躍。某品牌推出的Mini4無刷電機,通過米家Mesh2.0技術實現0.5秒組網響應,支持與空調、燈光、安防系統的場景聯動。當用戶設定"睡眠模式"時,窗簾自動閉合的同時,室內溫度會同步調整至26℃,燈光漸次熄滅。

健康功能成為新的競爭維度。某機構研發的防輻射窗簾,通過在面料中編織金屬氧化物纖維,可有效阻擋99%的電磁波。臨床測試顯示,長期處于該窗簾環境中的測試者,其睡眠質量指數提升27%。更前沿的是光療窗簾的研發,某品牌將特定波長的LED芯片嵌入面料,通過模擬日出光線幫助調節人體生物鐘,對改善季節性情緒失調具有顯著效果。

空間適應性創新同樣值得關注。某企業開發的模塊化窗簾系統,采用磁吸式軌道設計,支持用戶自由組合遮光、透光、裝飾三種模塊。這種"樂高式"的解決方案,使同一扇窗戶在不同時段可呈現完全不同的功能形態——早晨是透光紗簾,午后變為遮光簾,夜晚則化身投影幕布。

在這場材質、紋理與功能的深度融合中,我們看到的不僅是技術的進步,更是生活方式的重構。當環保成為本能選擇,當智能融入日常呼吸,當美學與功能不再對立,窗簾早已超越其物理屬性,成為連接人與空間的情感紐帶。這種變革提醒我們:真正的創新,永遠始于對生活本質的深刻理解,成于對人性需求的精準把握。未來的窗簾,必將以更溫柔的姿態,守護每個關于家的夢想。

- END -

免責聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,與本網無關。文中內容僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。如用戶將之作為消費行為參考,本網敬告用戶需審慎決定。本網不承擔任何經濟和法律責任。